### NFC规范与测试详解

#### 一、NFC概述与应用背景

近场通信(Near Field Communication,简称NFC)是一种新兴的短距离无线通信技术,近年来随着移动设备功能的日益增强及其普及程度的提高,NFC技术逐渐受到广泛关注。NFC技术的发展源于射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术中的一个特定频段——13.56MHz。随着手机市场的快速发展,NFC技术得以迅速标准化,并成为许多移动设备的标准接口之一。

NFC技术最初被用于个人身份验证和电子支付系统,但随着技术的进步和应用场景的扩展,NFC还被广泛应用于数据传输与交换领域,例如电子海报数据下载、蓝牙设备配对简化等功能。在个人识别与电子付费方面,NFC技术提供了安全可靠的解决方案,例如Nokia 3220、Samsung SGH-X700等智能手机已经支持NFC功能,并且在公共交通付费系统中得到了广泛应用,比如台北捷运优游卡等。

#### 二、NFC的技术架构

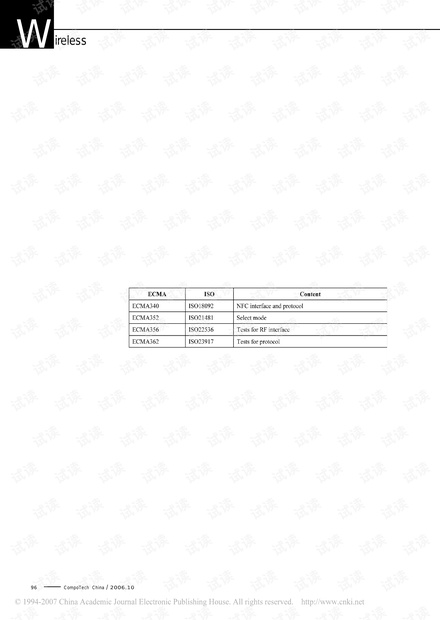

NFC的工作频率为13.56MHz,有效通信距离大约为10厘米以内。这一技术规范基于RFID中的13.56MHz频段,早期的应用包括Philips MiFARE(ISO 1443A)、ISO 1443B、ISO 15693、ISO 18000-3以及Sony Felica等。考虑到非接触式卡片在个人数据识别和电子支付系统中的安全性需求,NFC技术着重于近场通信,即将13.56MHz中的短距离通信部分进行了整合。最终市场上常见的规范是Philips MiFARE(ISO 1443A)和Sony Felica,这两种系统起初并不兼容,直到近几年才被合并为统一的NFC规范ECMA 340/ISO 18092(NFC IP-1,NFC Interface and Protocol 1)。

NFC支持的传输速率分别为106kbps、212kbps和424kbps,通信模式主要分为主动模式和被动模式。在主动模式下,发起设备(initiator)和目标设备(target)都可以通过自身电源产生射频场(RF field),而在被动模式下,发起设备产生射频场,而目标设备则通过全波整流电路将发起端的射频能量转化为直流电供给自身。

值得注意的是,在被动模式下,为了满足低功耗的需求,采用了负载调制(Load Modulation)的方式。这种方式不仅能够节省电力,还能够实现有效的通信。此外,为了避免多个发起端或目标端同时通信造成的干扰问题,NFC采用了listen-before-talk机制,即在发起端发送信号之前,先检测外部磁场强度,以确定是否有其他设备正在进行通信。这种机制被称为RF碰撞避免(RF Collision Avoidance,RFCA)。当磁场强度超过预设阈值(0.1875 A/m)时,发起端将暂停发送信号,直到磁场强度下降至阈值以下。

#### 三、NFC规范中的调制方式

接下来将详细介绍NFC的射频接口规范,主要包括EMCA 340与EMCA 356两种标准。EMCA 340规范描述了NFC的相关协议,本节重点讨论数据包的结构。NFC数据包分为两种类型:一种适用于106kbps的传输速率(如图2所示),另一种适用于212kbps/424kbps的传输速率(如图3所示)。

- **106kbps数据包**:106kbps的数据包格式简单,主要用于基础通信。

- **212/424kbps数据包**:212/424kbps的数据包格式更加复杂,可以提供更高的数据传输速率。

NFC技术通过这些细致的规范和技术细节,确保了其在各种应用场景下的高效性和可靠性。未来,随着技术的不断进步和市场需求的变化,NFC技术还将继续发展和完善。

NFC作为一种重要的无线通信技术,在移动支付、数据交换等多个领域都有着广泛的应用前景。通过深入了解NFC的技术架构和规范,我们可以更好地把握这一技术的发展趋势,并为其未来的应用提供强有力的支持。