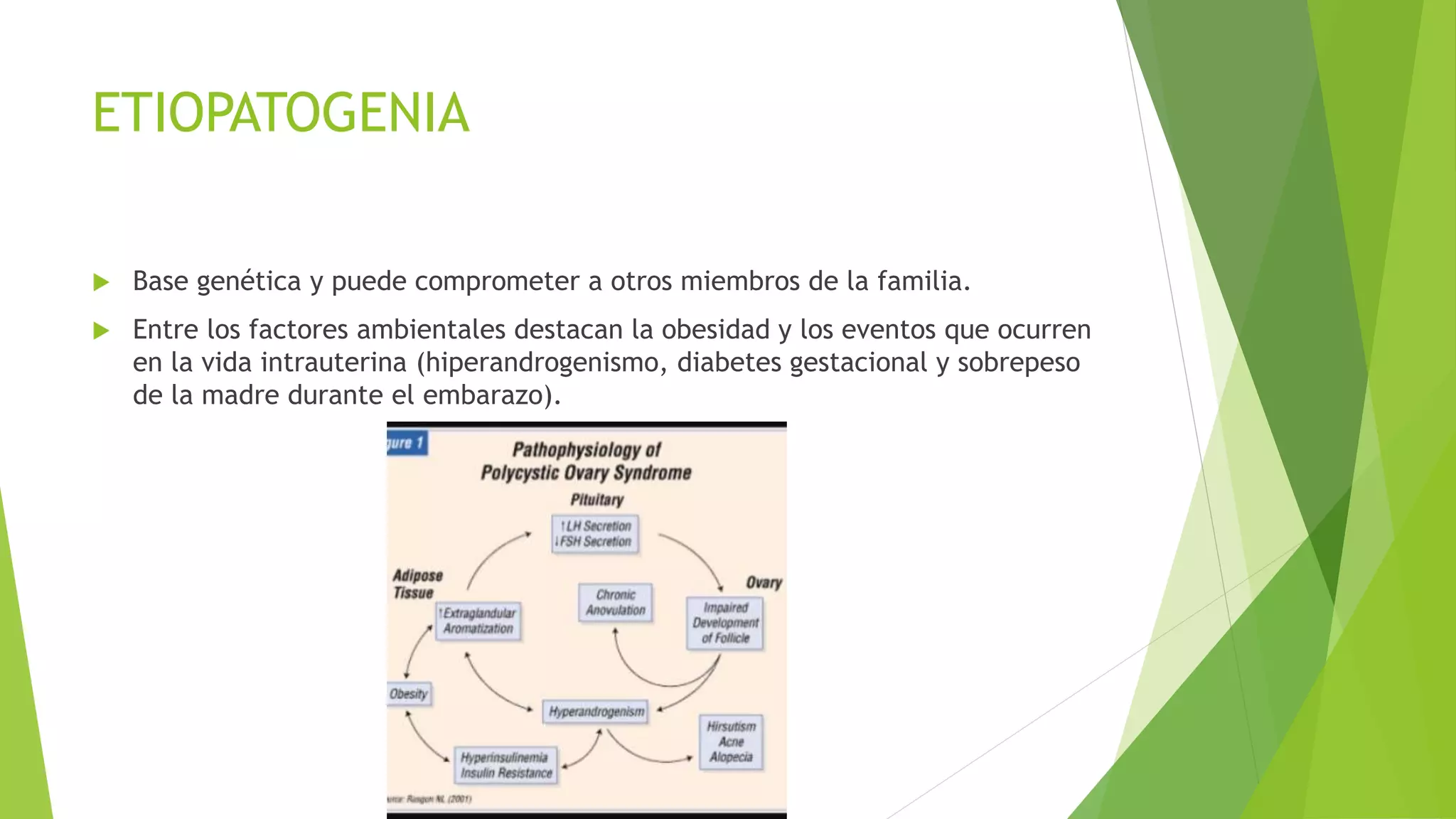

El documento resume el síndrome de ovario poliquístico (SOP), incluyendo su definición, fisiopatología, manifestaciones clínicas, exámenes de laboratorio y tratamiento. El SOP se caracteriza por irregularidades menstruales, hirsutismo y quistes en los ovarios, y se debe a una disfunción neuroendocrina, trastorno metabólico y alteración de la esteroidogénesis ovárica. El tratamiento incluye anticonceptivos orales, antiandrógenos y la inducción de ovulación para permitir el emb

![BIBLIOGRAFÍA

Sir T. Síndrome de Ovario Poliquístico. Diagnóstico y manejo. 2013.

Diamanti-Kandarakis E, Dunaif A. Insulin resistance and the polycystic ovary

syndrome revisited: an update on mechanisms and implications. Endocr Rev

2012; 33:981-1030.

Atkin S. Cardiovascular disease in polycystic ovary syndrome. Clin Endocrinol

(Oxf) 2013; [Epub ahead of print].](https://image.slidesharecdn.com/sndromedeovariopoliqustico-141124140902-conversion-gate01/75/Sindrome-de-ovario-poliquistico-37-2048.jpg)