どもども。エルデンリングDLC Shadow of the Erdtree をプレイしたので、以前考察したミケラの目的の答え合わせを簡単にしつつ王と神の関係について考察を進めていきたいと思います。ですので今回は前回の考察記事ミケラの目的も多少絡んできますので事前に読んで頂ければより理解しやすいと思います。

ミケラの目的の訂正

前回の考察の結論で言及したミケラの目的を振り返りましょう。ミケラの目的は”古い雫(=最初の雫=琥珀)であり、それを使ってゴッドウィンの復活を試みている”と考察しました。しかし、ゴッドウィンに関してはあまり情報が出てきませんでしたね(汗)。実際の目的は何だったかというと、神になることだったようです。さらに言えば、ラダーンを王(伴侶)としミケラ自身が神になり独自の律を掲げることが目的だったのではないかと思います。しかしなぜ王の存在が必要だったのでしょうか。今回は王と神の関係性がどういったものか考察していこうと思います。

では早速、王と神の関係の一端が書かれている、≪秘儀の巻物≫のテキストを見てみましょう。

”神の帰還は王により導かれ”

このテキストから、ミケラが神となるためには王が必要だったと読み取れます。では王は具体的に何をすることによって神の帰還が達成されるのでしょうか?

王は一体何をするのか?

神の帰還のために王は一体何をするのか。それについては、DLCの影の城で手に入る≪王の受領のタリスマン≫のテキストに赤線の箇所にヒントがあります。

”最初のエルデの王、ゴッドフレイの”

”雫の受領の様を象ったタリスマン”

このテキストから”エルデの王は雫を受領する”ということが分かります。雫の受領は王にとってかなり重要なイベントであり、”ミケラが神になるためには王の雫の受領が必要”でだったのではないでしょうか。以前考察した通り、結局のところミケラは古い雫(=最初の雫=琥珀)を得るために影樹の存在する影の地に赴く必要があったと考えられます。しかし、じゃあなんで神になるために王の雫の受領が必要だったのか…?次項では雫が持つ力について見ていきます。

雫の力とは

雫の力が具体的にどんなものなのか。先ほど確認した≪王の受領のタリスマン≫のテキストですが、気になるところが他にあります。後半の青線が引いてある文章です。

”王の受領は堂々と力強く”

”僅かに揺らぐことすらなかったという”

”黄金樹の王は、大地に聳える”

”大地に聳える”とはどういうことでしょうか?”聳える”という言葉をネットで検索すると次のように説明されています。”山などが非常に高く立つ。そそりたつ”。なんとなく凄く大きいものが立っているイメージが湧きます。このイメージと何か繋がる存在はないでしょうか?以前の考察記事でも見ましたが≪緋琥珀のメダリオン≫のテキストにそのイメージのヒントがあります。

”琥珀とは、黄金樹の古い雫であり”

”それは生命の原始的な力を宿している”

このテキストから、”琥珀(=雫)には生命の原始的な力を宿している”ことが分かります。以前は、単純に「生命の源になるんやろな~」ぐらいの感想でしたが、今回はもう少し踏み込んだ見方ができそうです。”原始的な力”にはもう少し具体性があるのです。それが一体何なのか?≪坩堝鱗のタリスマン≫のテキストを見ていきましょう。

”古い時代、人の身体に生じたという”

”諸相の混ざった鱗のタリスマン”

”それは、生命の原初たる坩堝の名残である”

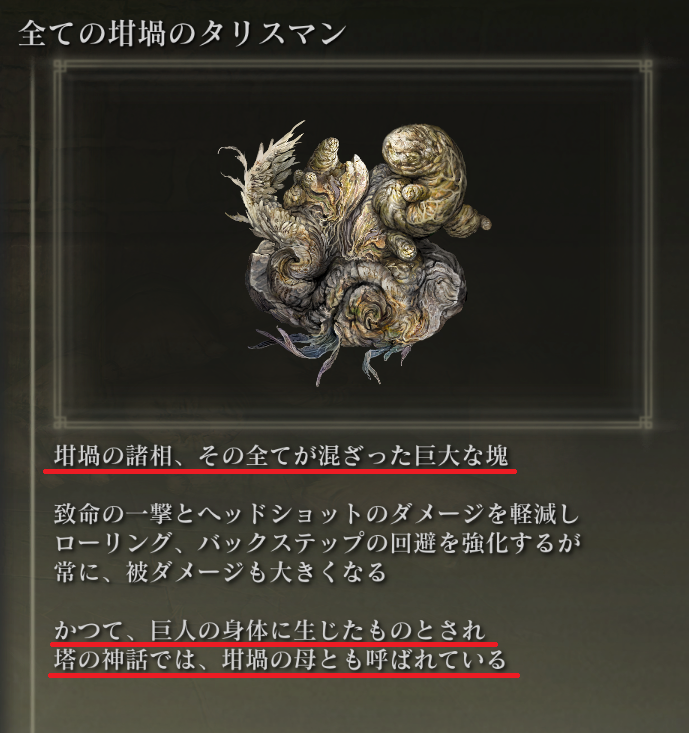

このテキストから”人の身体に生じた鱗は坩堝の名残であり生命の原初である”と解釈できます。≪緋琥珀のメダリオン≫のテキストに書かれている”生命の原始的な力”というのは坩堝の名残を指しているのではないでしょうか?しかし坩堝の名残と言っても角、羽、鱗、花など様々なものがあります。一番”原始的な力”と言えるのは何でしょうか?その答えはラウフの古遺跡で手に入る≪全ての坩堝のタリスマン≫のテキストに書かれています。

”坩堝の諸相、その全てが混ざった巨大な塊”

”かつて、巨人の身体に生じたものとされ”

”塔の神話では、坩堝の母とも呼ばれている”

このテキストから”角、羽、鱗などの坩堝は巨人の身体に生じた巨大な塊”と分かります。すなわち元々巨人が存在し、その巨人から巨大な塊が生まれ坩堝が生じた(又は巨人の内部にある坩堝が発露した)のです。よって”生命の原始的な力”とは巨人のことではないでしょうか。王の雫の受領を”大地に聳える”と表現して湧いてくる大きなもののイメージは、雫の受領が実質的に巨人の力を得ることを示しているのではないでしょうか。巨人の力=大樹の力と言えるかもしれません。

という訳で王は雫の受領によって巨人の力を得るのではないかと分かってきましたが…だからなんなんですか?って話ですね。その辺りも頑張って考察していきます。

巨人の力とは

前項では、王が雫を受領することにより巨人の力を与えてくれるのではないかと考察しました。しかし巨人の力とは具体的にどういったもので、なぜそのことが神と関係しているのでしょうか?その辺りを考察するために、王都ローデイルで手に入る≪ハンマー≫のテキストを見ていきましょう。

”鍛冶仕事は、古くは巨人の技であったといい”

”この武器の打撃は、とても重い”

このテキスト通り、鍛冶仕事は重い打撃を繰り出せる巨人にとって得意分野だったことが分かります。おそらく”巨人の力を得ること=鍛冶の能力を得る”のだと思います。しかし王が鍛冶なんてできて何になるのか?いえいえ、狭間の地において鍛冶仕事は特別重要なことなのです。鍛冶仕事が特別であることが分かる≪トロルハンマー≫のテキストを見てみましょう。

”これは古い祭具、鍛冶道具であるという”

”古では、鍛冶とは神事であった”

このテキストから、エルデンリングの世界では鍛冶とは特別であり神事であったことが分かります。神事と出てきたことにより神に近づいてまいりました。しかし鍛冶と神にどんな関係があるのでしょうか?そのヒントは≪マリカの鎚≫にあるので、そのテキストを見ていきましょう。

”女王マリカが、エルデンリングを砕こうとし”

”ラダゴンが、それを修復しようとした得物”

このテキストから、鎚を使ってエルデンリングを砕いたり修復できることが分かります。そんなことは多くのプレイヤーが知っており今更…と思うかもしれませんが、このことが今回の考察では重要です。何が言いたいかと言うと、”エルデンリングを修復すること”は”鍛冶仕事”と言い換えることができるのです。王であるラダゴンには巨人のように神事的な鍛冶をする能力があったということです。つまり”ラダゴンは王になり、雫の受領により巨人の力を得て、エルデンリングに干渉できる鍛冶の力を得た”と考えることができるのではないでしょうか。

ですからエルデンリングを形成し神に組み込むのは王の役割であり、そのエルデンリングを神人が受領することにより神となり、神がその律を体現するのではないでしょうか。実際、プレイヤーがエルデンリングを鍛えて直接変化をもたらすことはできないものの、手持ちのルーンで様々なエルデンリングの形を選択できます。

また、エルデンリングの意匠はゲームパッケージとファルム・アズラ、王都ローデイルで見られますが、やはり形が違います。

パッケージと王都ローデイルのものは分かりにくいですが、弧の有無の違いがあります。これは王が変わったことにより律が変化しているのだと思います。

このことから、角人の老婆がマリカを”奸婦”と罵しっており、マリカは多くの伴侶を持った事実が分かりますがその理由も見えてくるのではないでしょうか。マリカが様々な王を伴侶としてきたのはエルデンリング、すなわち律の変更を試みた結果であったと考えられます。黄金律とはラダゴンの介入によってできたものであり、それ以前のゴッドフレイの時代ではまた違った”黄金樹の律”があった可能性があります。ミケラが望んだ律はラダーンが王でないと実現し得ないものだったのかもしれません。

しかし、一つ疑問が出てくると思います。なぜ王ではないマリカがエルデンリングを破壊することができたのか。それはもうこの一言で解決です。”ラダゴンとはマリカである”からです。自分自身であるラダゴンが王であったため、マリカがエルデンリングを壊すことが可能になった…いや、それを狙ってラダゴンを王にした可能性もあるのではないでしょうか。

蛇足にはなりますが、王の役割が分かったことで、≪ミドラーの狂い火≫のテキストの意味も見え方が変わってきます。

”狂い火の王は、焼き溶かす”

”苦痛、絶望、呪い。あらゆる罪と苦しみを”

”だがミドラーもまた、王としては弱すぎた”

このテキストから、”ミドラーという王は弱いことが原因で、狂い火の王としての役割、あらゆる罪と苦しみを焼き溶かすことが果たせない”と読むことができます。律なき律と言え、狂い火の王も他の王と同様に、この世界の理である律に介入するためにはエルデンリングへの介入が必要で、雫の受領し巨人の力を振るうにはそれなりの強さが必要であり、故に弱き王にその権利はなかったのではないでしょうか。強さこそがエルデの王の証明であり神の伴侶となる資格だったのでしょう。

ということで今回の考察は以上です。次回は地下世界の石碑の考察について訂正し生命の起源の謎にせまりたいと思います(内容は予告なく変更する場合あり)。

おわり

読んで頂きありがとうございました。もうちょっと情報欲しいです。DLCゴッドウィン編ください。