【多传感器数据融合】:如何将多种数据源合并以提高轨迹预测准确性

立即解锁

发布时间: 2025-03-22 10:46:58 阅读量: 93 订阅数: 32

# 摘要

多传感器数据融合是指从多个传感器收集数据,并通过特定的技术和算法将它们整合成更加准确和可靠的单一信息源的过程。本文从数据融合的基础理论出发,介绍了数据融合的定义、分类及关键技术和实践应用,特别强调了在轨迹预测中的应用及优化策略。文章进一步探讨了多传感器数据融合系统的构建和部署,以及在实际应用中的运维和升级问题。最后,本文着眼于新兴技术与数据融合的关系,探讨了当前面临的数据隐私、安全问题和大规模数据处理挑战,并展望了未来的研究方向,如算法创新和跨学科融合趋势的探索。

# 关键字

多传感器数据融合;数据预处理;融合算法;轨迹预测;系统部署;研究前沿

参考资源链接:[物体在空间中的运动轨迹预测](https://wenku.csdn.net/doc/i14wt226r7?spm=1055.2635.3001.10343)

# 1. 多传感器数据融合概述

随着技术的不断进步,多传感器数据融合技术已经在智能系统领域扮演了至关重要的角色。它允许我们将来自不同来源的数据结合起来,通过分析和处理以达到更全面的理解和更高的决策效率。

## 1.1 多传感器数据融合的定义

数据融合是一个涉及多个传感器数据的处理过程,目的是综合这些数据以获得比单个数据源更精确、更可靠的结论。通过使用特定的算法和方法,数据融合技术可以从杂乱无章的原始数据中提取有价值的信息。

## 1.2 多传感器数据融合的意义

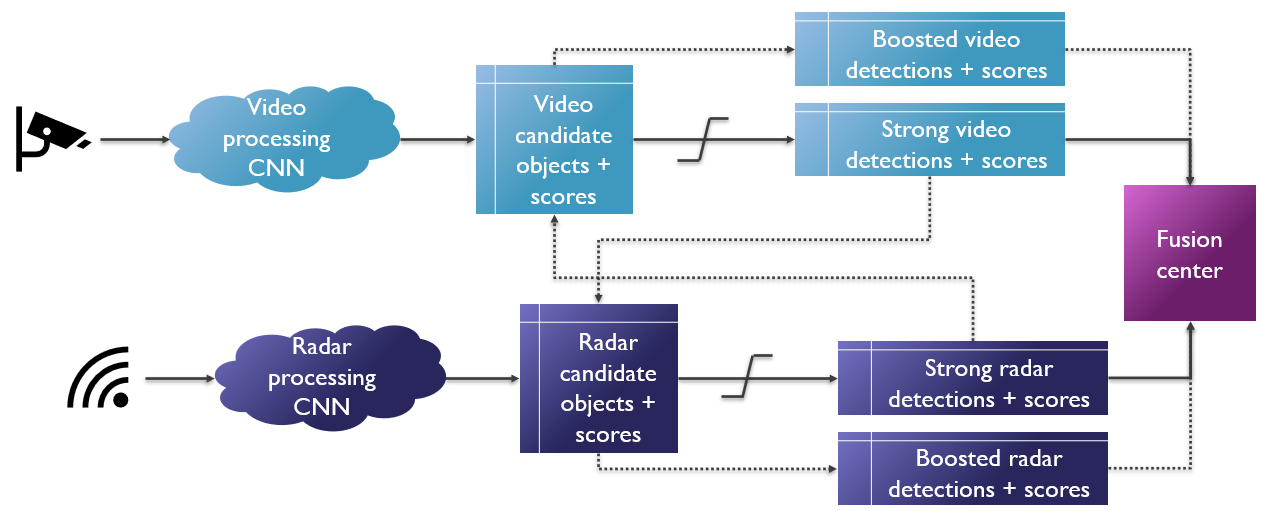

数据融合不仅能够提升决策质量,还能在多种应用场景中增强系统的性能。例如,在自动驾驶车辆中,通过融合来自雷达、摄像头和超声波传感器的数据,能够实现更为精准的环境感知和目标跟踪。

在接下来的章节中,我们将深入探讨数据融合的基础理论和关键技术,以及如何在实际中应用这些技术来解决复杂问题。

# 2. 数据融合基础理论

### 2.1 数据融合的定义和意义

#### 2.1.1 数据融合的概念框架

在当今信息技术飞速发展的背景下,数据融合已经成为了一个不可或缺的研究领域,其核心在于将来自多个来源和传感器的信息整合,以期获得比单一数据源更全面、更准确的结论。数据融合涉及的层面广泛,包括但不限于信号处理、统计分析、模式识别、人工智能等多门学科。

数据融合的概念框架可以划分为数据层、特征层、决策层三个层次。在数据层,原始数据被收集并进行预处理,如数据清洗、格式转换等。特征层关注于数据特征的选择和提取,通过特征融合提高数据的辨识能力。决策层则是最终的融合阶段,根据融合后的数据进行决策支持。

#### 2.1.2 数据融合的目标和应用场景

数据融合的目标可以概括为提高数据的可靠性和准确性,实现数据的互补、增强和冗余消解。在很多实际应用中,如军事侦察、环境监测、智能交通系统等,单个传感器往往因为受限于环境、技术等因素无法提供完整的信息,这时就需要数据融合技术介入,整合来自不同传感器的数据,从而获得更为精确和全面的决策依据。

### 2.2 数据融合的分类

#### 2.2.1 低层融合、中层融合与高层融合

数据融合根据处理的数据层次不同,可以分为低层融合、中层融合和高层融合。低层融合,亦称为数据层融合,主要关注原始数据的直接合并,适用于数据量大且要求实时处理的场景。中层融合,也就是特征层融合,涉及从多个传感器中提取的特征信息的综合。而高层融合则是在决策层面上,对来自不同数据源的决策结果进行综合分析,形成最终决策。

#### 2.2.2 常见的数据融合算法

在数据融合的实践中,多种算法被广泛应用。例如,加权平均法、卡尔曼滤波、决策层的Dempster-Shafer理论、贝叶斯网络等。加权平均法通过赋予不同数据源不同权重来计算综合值,简单有效;卡尔曼滤波是一种递归滤波器,用于处理含有噪声的数据序列;Dempster-Shafer理论则通过信任函数来表达不确定性,并进行决策。

### 2.3 数据融合的关键技术

#### 2.3.1 时间同步与空间校准

在进行多传感器数据融合时,确保时间同步和空间校准是非常关键的一步。时间同步是指确保不同传感器收集的数据能够在时间上对应起来,这样才能够准确地将数据进行匹配和融合。时间同步可以通过软件算法或者硬件方式实现。空间校准则指的是校准多个传感器的空间位置,使得数据在空间上可以准确地映射和融合。

#### 2.3.2 误差建模与数据校正

误差建模是对传感器数据可能存在的误差进行建模,包括系统误差和随机误差。通过建立数学模型,可以对误差进行量化分析,从而设计出有效的校正算法。数据校正是对融合前的数据进行处理,以消除或减少误差影响,提高数据质量,是数据融合成功的关键环节。

接下来,让我们探讨多传感器数据融合的实践应用,通过实际案例分析、算法实现和结果评估,深入理解数据融合的实际效果和挑战。

# 3. 多传感器数据融合实践

在现代IT和物联网应用中,多传感器数据融合已经成为一项核心技术。其实践过程要求精确的预处理、合适的算法实现以及严格的评估流程。本章节将细致入微地探讨这些实践过程,并通过实际案例和数据分析,展示数据融合技术的实用性和挑战。

## 3.1 实际数据预处理

在多传感器数据融合中,原始数据往往包含大量噪声和不一致性,因此数据预处理是提高数据质量和后续处理效率的关键步骤。

### 3.1.1 数据清洗和格式转换

数据清洗的主要目标是从数据集中移除错误的、不完整的、无关的、格式不一致或重复的数据。这一步骤对于确保数据质量至关重要。

#### 代码块实例:

```python

import pandas as pd

from io import StringIO

# 假设有一个包含传感器数据的CSV文件

data = """

timestamp,value

2021-01-01 12:00:01,10

2021-01-01 12:00:02,20

2021-01-01 12:00:03,nan

2021-01-01 12:00:04,40

df = pd.read_csv(StringIO(data))

df['timestamp'] = pd.to_datetime(df['timestamp'])

df = df.dropna() # 移除含有NaN的行

print(df)

```

#### 参数说明与逻辑分析:

在此Python代码示例中,首先利用`pandas`库导入包含传感器数据的CSV格式数据。接着,将时间戳转换为`datetime`对象以统一格式,并通过`dropna()`方法移除含有缺失值的行,从而完成了数据清洗的过程。

### 3.1.2 数据归一化和特征提取

为了消除不同传感器间的数据量级差异,数据归一化是一个不可或缺的步骤。同时,特征提取能够帮助我们从原始数据中提取出对数据融合有用的信息。

#### 代码块实例:

```python

from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

# 继续使用前面的数据

scaler = MinMaxScaler()

df[['value']] = scaler.fit_transform(df[['value']]) # 归一化处理

# 特征提取:计算每秒钟数据的变化率

df['rate'] = df['value'].diff().fillna(0) / df['timestamp'].diff().dt.total_seconds()

print(df[['timestamp', 'value', 'rate']]

```

0

0

复制全文